- A+

我的父亲马良谦,1938年生于兴平县一个农民家庭。从9岁起,就有上学接受教育的机会。这应该得益于我爷爷辈家境比较殷实,而父亲又是姊妹中唯一一个男孩子的缘故。我大姑比父亲大四岁,就没有父亲这样的待遇,她就没上过学,是个文盲。

父亲在西安上大学,那时候交通不发达,父亲平时很少回家,每年的寒暑假,其他学生都回家了,对父亲来说,这才是千载难逢的机会,既安静又有充分的学习时间,他认为自己天资一般,只有通过比别人更多的努力,才不至于落后别人。

成功的路上没有捷径可走,父亲的一生都秉持着这样的理念。直到现在已是耄耋之年,仍然是书不离手,他的床铺有一小半是被报纸书籍所占,说他一生都与书为伍,一点也不为过,对于父亲来说,读书学习是他最大的乐趣!

参加工作后,父亲被分配到了乾县人民医院,那时的医院规模很小,掐指算也就几十个人。分科也不像现在这样细,可以说什么病都看,父亲虽以外科为主,但也经常参与妇科的手术,比如剖腹产等。他什么都敢干,什么都想学,内外妇儿,中医西医,见啥学啥,记得有次父亲在产房给产妇接生,我那时还小也不懂事,就直接闯了进去,后被护士撵了出来,这一幕直到现在我都印象深刻。

在工作中,父亲爱学习,会学习是出了名的。在西安红会医院进修学习骨科期间,和父亲同时进修的其他大夫,他们都是处理完自己所管的病人就走了,对别的病人从不过问,而父亲为了增加学习的机会,不但要管自己的病人,还要关注整个科室其他床上的患者,常常是刚刚处理完自己的病人,又去给别的大夫帮忙,这样不仅尽量多的接触了病例,同时也落了个热心肠,不论是老师还是其他大夫,没有不喜欢父亲的。

父亲在红会进修的是骨科,按常规你管好你的骨科病人,跟老师做好你的手术就行了,但父亲为了学习,偏不落俗套,一有时间就去手术室参观其他老师的手术,据父亲讲,他往往是这个手术刚把重要的步骤看完,又上另外手术间看另一台手术,就这样轮流穿插着看多台手术,汲取各个老师的手术技巧于自己一身。更应称道的是,在参观手术的同时,还不忘学习麻醉,父亲后来的麻醉基础就是从那时候开始的,曾经一度为了学习引起了手术室护士长的反感,为了能继续学习下去,乾县锅盔挂面成了父亲给手术室人员“行贿”的敲门砖。

父亲的一生对学习,对知识的索取到了如痴如醉的程度,他对任何事物都抱有极大的兴趣,都觉得新鲜,年轻时手捧菜谱自己学做饭,如今都87岁了,竟然学着自己电焊,这让我们做晚辈的都觉得不可思议,父亲经常给我们讲“三人行必有我师,要时刻注意多学别人的长处,对知识,拾到篮篮都是菜,只要你善于学习,迟早都会有用着的时候”,艺多不压身,父亲用一生都践行着这千古不变的古训!

父亲不但学习上刻苦,工作上更是任劳任怨,吃苦耐劳。领导有安排,他就坚决执行,同事需帮助,他就全力以赴,病人有需求,他就尽心尽力。在我的印象中,常常是同事都下班了,他却还在工作,能按时下班回家的次数屈指可数,经常是刚端起饭碗没吃几口,就会有病人找到家里,父亲二话不说,放下饭碗就在我家的土坑上给病人检查,往往是一顿饭热了放凉,凉了再热,就为这事父亲没少遭母亲的数落,就连我当时也不理解父亲,甚至怪罪病人。只是随着年龄的增长,特别是我后来也从医以后,才真正理解了父亲,甚至为自己当初的有些行为而感到羞愧!

父亲对待工作,就像一台高速转动的机器,永远不知疲倦,在父亲的人生字典里,就只有“工作”二字。1965年,在三原社教工作队里,他走东家串西家,宣传党的政策;周城龙卷风受灾现场,他奋不顾身,抢救伤员,冲在最前面;姜村送医下乡一年,他行走田间地头,为村民解除病痛。哪里需要,哪里就有父亲的身影;哪里有病人,哪里就是他一展身手的地方。为了工作,他可以不眠不休,为了工作,他可以废寝忘食,甚至不顾自己的身体健康。曾记得有多次为了给病人手术,他劳累过度,昏倒在了手术台前,休息片刻,身体稍有好转,就在护士的搀扶下又继续工作。我后来不解地问过父亲,工作起来为什么会这样有激情,到底图了啥?父亲淡淡地说出了答案:“病人期待焦急的目光,就是他工作的最大动力,病人的每一句感谢的话语,就是对他工作的最大褒奖!”

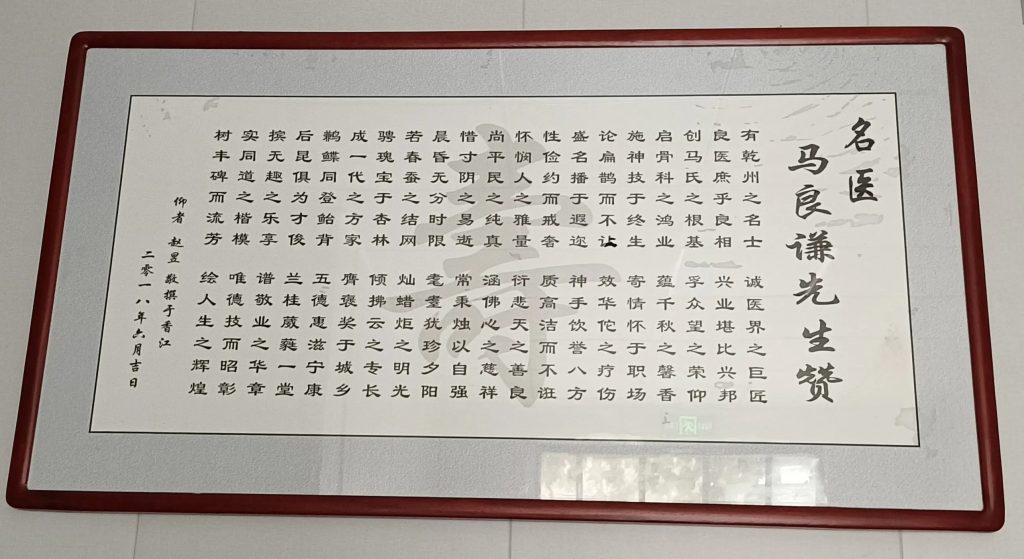

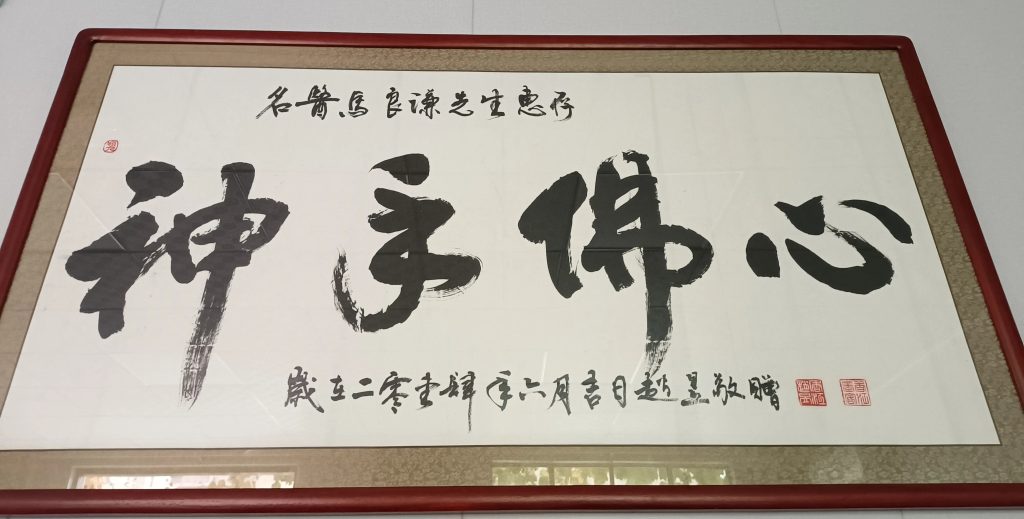

父亲就是这样一位视工作为生命,工作起来尽乎疯狂的人!作为医生,对工作的热情,必须要有过硬的技术做支撑,不然就是空谈。父亲从医几十年,特别是从事骨科以后,经他手治疗的病人成千上万,虽然不敢说个个病人都效果满意,但个个病人父亲都尽心尽力,力争做到最好。看好的病人多了,一传十、十传百,在乾县及周边地区,人们都知道乾县医院有个看骨科的马大夫,在当时其他县还都没有骨科的情况下,乾县医院骨科在咸阳地区成了一面旗帜,父亲也因此收获了许多赞誉:乾县医院骨科有个马神仙的美名就此传开!

人之初,性本善,善良是人与生俱来的天性。善良与爱心、正直、悲悯为伍,善良与邪恶、阴险、冷漠、为敌,父亲的善良有口皆碑。对工作他吃苦在前,享受在后,对病人他治病救人,医者仁心;对穷人他一视同仁,有难必帮。别人落难时,他不落井下石,背后捅刀;别人得势时,他从不趋炎附势,阿谀奉承,他不以善小而不为,更不以恶小而为之。在那场史无前例的运动中,单位上派性林立,但父亲从不参与其中,只是埋头干好自己的工作,对那些批斗对象,人人见而躲之,只怕惹祸上身,而父亲却处处照顾,从不歧视,曾经有位受运动冲击的同事,事后说过这样的话,“人在落难时,才能真正看懂谁是真正的朋友,谁是卑鄙无耻的小人,现在像马大夫这样正直善良的人少有啊!”这样的肺腑之言。这正是对父亲高尚正直人格打心底里的称赞!

父亲所处的县级医院,患者主要来自农村,加之在过去那个年代,大家都比较穷,农村人往往是小病能扛就扛,万不得已才上县看病。为了治病,经济上也往往是倾其所有,父亲遇到这样的病人,治疗时尽量减轻病人的负担,对那些经济实在困难的病人,父亲甚至会在自己本不宽裕的工资里,挤出钱来给病人垫上。就是后来自己开了医院,也一直秉承着“社会效益第一,经济效益第二”的办院宗旨,在保证疗效的前提下,能保守治疗的,决不轻易手术,决不会为了追求经济效益,而违背自己的良心!有个经父亲治疗痊愈的病人,为表示对父亲的感谢,专门制作了一面锦旗,“医者仁心,菩萨心肠”。寥寥数语,却把父亲为人善良的一面刻画得入木三分!

父亲这辈人,经历过旧社会的苦难,也经历过五六十年代的生活艰辛。三年自然灾害,粮食短缺,他饿过肚子;改革开放前,物资匮乏,为买东西四处求人,这样的社会阅历,造就了父亲一生节俭的优良品德,他深知生活的艰难,更知挣钱的不易。娃们给他买的新衣服,他舍不得穿,放在柜子里,一放就是几年;孙辈们回家给他买的好吃的,他自己舍不得吃,却舍得和大家分享,并一再叮嘱“下次不要再买了,不要乱花钱了”!父亲一辈子生活上粗茶淡饭,没有任何要求,吃饱就行;穿衣上从不讲究,只求实用,穿暖足矣。父亲的这种生活方式和性格,在生活水平都普遍提高的今天,显得格格不入,甚至在穿衣上和农村老汉没有二样,以至于有些不了解内情的人,背地里还责怪儿女们不管父亲,母亲一生也为此事深感委屈。而父亲却不管世俗的眼光怎么看待自己,仍然是我行我素,他经常这样给我们说“现在虽然生活好了,但不能忘本,我本就是一个农民的儿子,和父辈比起来,吃饭穿衣已经很好了,应该知足了!”父亲就是这样一个只知奉献,不知索取,只知俭朴,而不知享受生活的人!

父亲的优秀品德,远不至我短短数千字就能描写出来的,比如对父母亲的孝敬,比如对家庭的责任心,比如对孩子们 的言传身教,比如对亲戚朋友的恩惠等,要面面俱到,三天三夜也说不完,我只能拣其重点,数说一二。

我的父亲到底是怎么样一个人呢?看到这里相信大家也早已了然于胸了。我之所以赞美父亲,是因为父亲他那宽广的胸怀,能海纳百川;我只所以赞美父亲,是因为父亲是家庭的顶梁柱,儿女们心中的天!父亲是我的偶像,是我的骄傲,是儿女们的靠山,正因为有了父亲的奉献和付出,才有了今天儿女们的欢声笑语,正因为有了父亲撑起的这片天空,儿女们才能伞下乘凉,免受雨打风吹。有人说“你多么有能耐,你姊妹多么有出息”,我只能说,如果没有父亲给我们铺就的康庄大道,我姊妹现在也可能是农村村道上行走的老太太,或者是村边靠墙晒太阳的六旬老汉。所以我感恩我的父亲,是父亲,才使他的儿女们有了今天。愿父母亲长命百岁,岁岁平安!

马俊峰,乾县人民医院退休职工;现在北斗医院工作。